Commentaires de la Torah

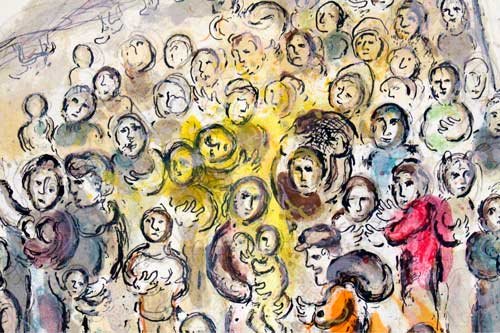

Le commentaire est l’une des plus vieilles activités de la tradition juive. Le mot hébreu pour « commentaire », « drashah », a d’ailleurs un sens tout à fait spécifique, employé pour la première fois par Ezra (Esdras), crédité d’avoir mis en place, au 5 ème siècle av. è. c. la lecture publique de la Torah trois fois par semaine (les jours de marchés, lorsque les personnes étaient réunies en un mieux unique). La Bible rapporte qu’il « darash » le texte de la Torah, c’est-à-dire qu’il l’explique, le paraphrase, déjà, mais surtout, exige que le texte lui en dise davantage que ce que semble lui livrer son sens simple. C’est cela la lecture hébraïque, puis juive.

« Darash » veut dire « exiger », et face au texte, le lecteur rend compte, certes, du sens simple des phrases, mais « exige » que le texte lui en dise davantage, lui livre tous ses implicites. Grâce à ce qui deviendra l’herméneutique juive, dont les différentes techniques consistent essentiellement à mettre un endroit du texte en rapport avec un autre (sur le présupposé que la parole divine est un vaste océan,unique – et que se baigner à un endroit vous met en rapport avec un endroit plus lointain), ce « darash », cette « exigence » face au texte fait de celui-ci le médium d’une révélation infinie.

Ce texte est donc lu, de manière continue et sans cesse renouvelée, depuis quelques milliers d’années. Les rabbins ont pragmatiquement divisé le texte de la Torah (qui en termes de corpus, équivaut au Pentateuque) en 54 parties, sachant que l’année juive oscille entre 47 et 54 semaines, et qu’en lire une portion chaque semaine en assure la lecture complète en une année. Chaque « portion » s’appelle une « parashah », et le commentaire de la « parashah de la semaine » est la grande affaire hebdomadaire du rabbin – ou de toute autre personnes, puisque le peuple juif est le « peuple du livre », de la lecture du livre, devrait-on dire, et même le peuple DES lectures du livres…

Bien entendu, il existe toutes sortes de style de drashot (pluriel de « drashah »), en fonction de la personnalité du commentateur. Il apparaitra dans les miennes un tropisme qui incline à confronter la sagesse éternelle de la Torah avec la pensée contemporaine. Il apparaîtra ainsi combien la Torah était précurseur, quand elle n’est pas encore en avance sur notre temps…

Genèse (Bereshit)

בְּרֵאשִׁית

Exode (Shemot)

שְׁמוֹת

Lévitique (Vayiqra)

וַיִּקְרָא

Nombres (Bamidbar)

בְּמִדְבַּר

individuels et le collectif.

Deutéronome (Devarim)

דְּבָרִים