Elohim ohève ète ha-hat’halot, « Dieu aime les commencements ».

Le Livre de Bereshit est tout entier un livre de commencements, le « Livre des choses premières » disait Levinas. Chacune des parashiyoth de ce début d’année, il est vrai, nous propose une série de premières fois qui nous parlent, chaque année, de notre condition humaine, avec ses exigences et ses failles : premier monde, premier homme, premier dialogue homme – femme, première fraternité, premier meurtre -- mais aussi, premières promesses d’humanité.

Le récit biblique resserre progressivement son attention sur la manière hébraïque d’être homme. Nous avons vu Abraham inaugurer, après le déluge, une voie nouvelle pour l’humanité, celle de la foi, de l’usage intelligent du langage et de la position morale de l’homme devant Dieu. Nous avons vu Isaac introduire une note invisible, méditative dans le chaos moyen-oriental : celle du « il rira », du « rire au futur », en d’autres termes : la position de l’espérance. Nous avons enfin suivi Jacob, ultime passeur parmi nos patriarches, celui qui, né Jacob, a eu le talent et le courage de devenir Israël, créateur d’une identité à la fois mystique et réaliste, qui lutte avec Dieu pour mieux fraterniser avec les hommes. Par ses enfants, les bné-Israël, « les fils d’Israël », cet appel arrive, aujourd’hui, jusqu’à nous.

Vayéshève, « il s’installa ». C’est par une « installation », une consolidation de toutes ces premières fois que s’ouvre notre parasha. La geste des fondateurs est terminée, les fondations posées, et voici que Joseph s’avance sur la scène de l’histoire.

En suivant ce « fil d’azur » des commencements, on pourrait se demander, à son propos aussi, quel moment inaugural il initie dans notre parasha. Quelle nouvelle attitude humaine Joseph inaugure-t-il ?

Ce qui frappe le plus – ce sera notre thème de ce soir--, c’est que Joseph introduit un rapport totalement nouveau entre l’homme et l’histoire. Une conscience historique à la fois humaine et divine : rien moins que la conscience historique propre à la tradition juive.

Le ‘halom ou le shalom ?

Cette découverte, qui s’imposera douloureusement, oppose dès le début de notre parasha deux dimensions à priori contradictoires : d’une part la dimension intime, l’intériorité du sujet humain, et d’autre part les exigences de la dimension morale qui elle, passe par le social, et se pose pour la Bible dans les termes du problème de la fraternité.

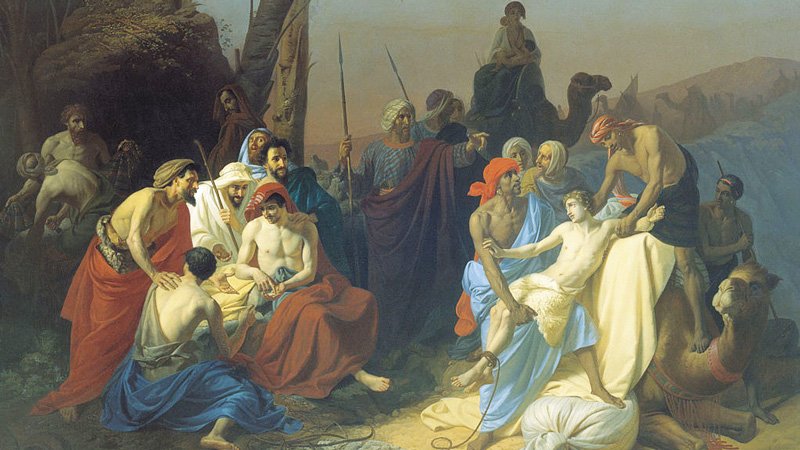

Tout commence en effet avec le verset Gen. 37, 4-5 ou le ‘halome, le « rêve » et le shalom, la « paix », sont mis frontalement en opposition : « va-ya’halome yossef ‘halome », « Joseph fit un rêve », dit le verset, pour ajouter aussitôt (en parlant des frères) « vé-lo yakhélou dabbéro lé-shalome », « ils ne purent se résoudre à lui parler en paix ». Les commentateurs ne sont pas très élogieux quant à cette aptitude de Joseph au rêve visionnaire. Ils soulignent volontiers l’immaturité du personnage : voilà quelqu’un qui, sans s’interroger un seul moment sur la capacité de ses frères à recevoir une telle information, impose sans aucune pudeur la vision de sa supériorité. Il n’est pas de relation humaine possible, soulignent-ils, si celle-ci consiste à projeter son intériorité à la face d’autrui. Rien de plus violent que cette sorte de tyrannie onirique où l’autre n’a aucune chance d’exister par un dialogue. Le dictat de l’intimité est le contraire de la fraternité ; il ne fait que susciter la haine, comme le précise le verset Gen. 37, 5, : « va-yossifou ode séno oto », « et leur haine augmenta ».

Conscient du danger, Jacob interroge Joseph, « ma ha-‘halome ha-zé ? », « qu’est-ce qu’un pareil songe » ? Et il lui confie une mission, à première vue anodine mais qui entre exactement en résonnance avec le défi posé par la personnalité de Joseph : après avoir informé Joseph, en effet, que « ses frères font paître les troupeaux à Sichem », Jacob lui demande alors, « va voir, je te prie, comment se portent tes frères ». Ce défi, en fait, apparaît dans toute son exactitude en hébreu : « lèkhe na ré’é ète shélome akhékha », que l’on pourrait traduire au sens fort, « enquiers-toi, pars en quête de la paix avec tes frères. »

De même quelques versets plus loin, alors que perdu en chemin Joseph rencontre un énigmatique vagabond qui lui demande « que cherches-tu ? », ce dernier répond de façon presque candide, d’une voix inconsciente qui frappe ses propres oreilles mais ne l’atteint point encore, « ète a’hi anokhi mévaqèshe », « ce sont mes frères que je cherche ». Il ne comprend pas encore que c’est cet « anokhi », ce « moi je », forme boursouflée du ani, du simple « je », qui lui fait écran pour parvenir à trouver cette fraternité égarée dans les champs.

Tardive fraternité

Cette tension entre le ‘halome et le shalom, entre la recherche d’authenticité intime et l’écoute de son prochain le plus proche, ses propres frères, Joseph va mettre toute sa vie à la résoudre. Il le fera dans la parasha vayigash, lorsqu’après s’être caché de ses frères qui ne le reconnaissaient pas sous ses traits de puissant premier ministre égyptien, il tombe le masque et s’écrie ce simple et grandiose ani yossef, « je suis Joseph ! »

Cet « ani yossef », tout comme le verset précédent « hitvada yossef èle é’have », « il se fit connaître de ses frères », est comme une bombe narrative. Il conclue tout d’abord la thématique de fraternité que nous évoquions, le dévoilement tardif mais libérateur d’une personnalité dont le problème était de ne jamais trouver le diapason de la fraternité.

Mais cet ani yossef, « je suis Joseph » possède aussi une dimension théologique.

Sa réconciliation avec ses frères, et plus encore le pardon de Joseph pour le mal qu’ils lui ont fait, inaugurent un modèle de conscience totalement nouveau par rapport à l’Histoire, à la dimension historique. Le génie de Joseph, en effet, est d’avoir réussi à réinterpréter les événements de sa vie – plutôt tragiques -- à l’horizon d’un schéma divin plus vaste, et plus positif. Quelle sagesse il lui aura fallu pour voir dans la cruauté du présent les prémisses d’un espoir pour l’avenir ! Par sa conscience d’une finalité œuvrant en parallèle des événements apparents, la tentative de meurtre de ses frères, la prison dans les geôles de Pharaon se sont ainsi vues requalifiées en autant de germes d’un projet divin.

Bien avant les « ruses de la raison » de Hegel au dix-neuvième siècle, Joseph a ainsi compris qu’au sein de l’Histoire, le plan humain et le plan divin, apparemment dissociés, peuvent être liés par la conscience morale. Une conscience exigeante, qui oscille en une perpétuelle tension entre l’affirmation du sujet -- la dimension intérieure du ‘halome, du « rêve », et l’exigence du shalom, de la fraternité. Ces deux plans se trouvent réunis, pour la première fois dans l’histoire humaine, dans la conscience de Joseph.

Une histoire à visage humain

Que faudra-t-il en retenir ?

En revenir, sans doute à ce que la Bible appelle « toldote », les « engendrements ». A une époque que l’on aime à définir par la crise, par toutes sortes de crises, où la durée de vie d’une certitude épouse l’intervalle entre deux flashes d’information, il faut en revenir à cette signification, pleine de sagesse, de toldote (« engendrement ») -- que la Bible emploie également pour désigner l’histoire. Bien sûr l’histoire est traversée d’événements ; ceux-ci la font et la défont en permanence. Mais l’histoire est bien autre chose qu’une séquence d’événements. Aussi, prenons nos rêves au sérieux ! Car nous apprenons avec Joseph qu’ils ne sont pas chimères, qu’ils ne manquent pas de sérieux face au monde, et que l’intériorité, si elle est authentique, possède une pertinence politique.

Lorsque nous consentons à nous délester d’un moi conçu comme tout-puissant, lorsque l’on comprend, comme l’affirme Joseph, que « l’interprétation est à Dieu », lorsque s’ouvre la conscience des deux plans de l’histoire, du lien entre l’intimité la plus profonde et la plus haute transcendance, alors le monde apparaît avec une ampleur nouvelle. Une amplitude où le rêve, le « ‘halome » parvient à trouver le visage de l’autre, la paix des frères, le shalom.

C’est ainsi que je veux vous souhaiter, ce soir, shabbat shalom, un shabbat de paix, mais peut-être plus encore un « Shabbat ‘halome », un shabbat de rêves !

Vendredi 26 novembre 2021