Kol ha-hathalot qashot, affirme la tradition : « tous les débuts sont difficiles »… Le sefer shemot, ce livre de l’Exode dont nous commençons la lecture ce shabbat, semble en être l’exemple parfait. Bereshit, en effet, s’était refermé avec la fin de la saga de Joseph, laissant la famille de Jacob s’installer dans la partie la plus riche de l’Egypte et entretenant de bons rapports avec le pouvoir égyptien. Cependant, nous relate la Bible, en une mention laconique, lucide et cruelle : « un roi nouveau s’éleva sur l’Egypte, lequel n’avait point connu Joseph ».

Tout bascule alors ; les israélites sont en peu de temps réduits à un esclavage dont les conditions ne cessent de s’aggraver. Moïse, le nouveau personnage central de notre récit, est révolté par cette iniquité, mais, après avoir tué un Egyptien, doit fuir au désert au pays de Midian. C’est là que Dieu se révèle à lui dans une des scènes les plus étranges et plus fortes de notre parashah, le buisson ardent, et se présente à Moïse par cette célébrissime et énigmatique phrase : ‘ehyeh ʼasher ‘ehyeh.

C’est à cette situation et à cette révélation divine pour le moins étrange que je vous propose de nous arrêter ce soir ; mais lisons-en auparavant les passages dans la Torah :

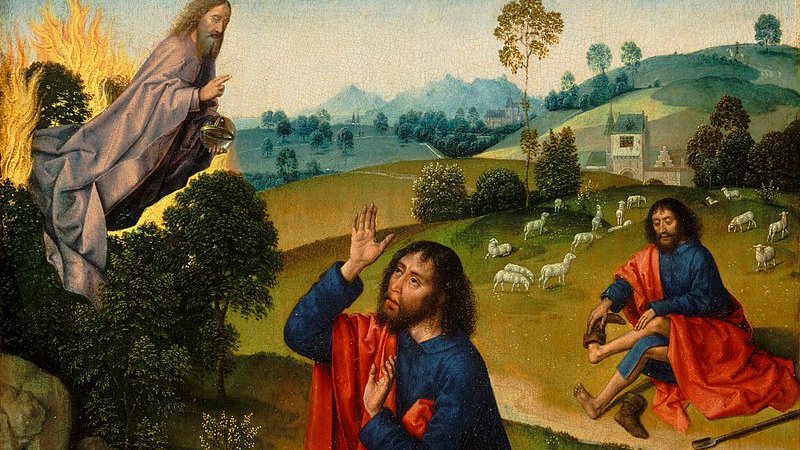

Or, Moïse faisait paître les brebis de Jéthro son beau-père, prêtre de Madian. Il avait conduit le bétail au fond du désert et était parvenu à la montagne divine, au mont Horeb. 2 Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Il remarqua que le buisson était en feu et cependant ne se consumait point. 3 Moïse se dit: "Je veux m'approcher, je veux examiner ce grand phénomène: pourquoi le buisson ne se consume pas." 4 L'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder; alors Dieu l'appela du sein du buisson, disant: "Moïse! Moïse!" Et il répondit: "Me voici." 5 Il reprit: "N'approche point d'ici! Ote ta chaussure, car l'endroit que tu foules est un sol sacré!" 6 Il ajouta: "Je suis la Divinité de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob..." Moïse se couvrit le visage, craignant de regarder le Seigneur. 7 L'Éternel poursuivit: "J'ai vu, j'ai vu l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte; j'ai accueilli sa plainte contre ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. 8 Je suis donc intervenu pour le délivrer de la puissance égyptienne et pour le faire passer de cette contrée-là dans une contrée fertile et spacieuse, dans une terre ruisselante de lait et de miel…

Et un peu plus loin :

10 Et maintenant va, je te délègue vers Pharaon; et fais que mon peuple, les enfants d'Israël, sortent de l'Égypte." 11 Moïse-dit au Seigneur: "Qui suis-je, pour aborder Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte?" 12 Il répondit: "C'est que je serai avec toi et ceci te servira à prouver que c'est moi qui t'envoie: quand tu auras fait sortir ce peuple de l'Égypte, vous adorerez le Seigneur sur cette montagne même." 13 Moïse dit à Dieu: "Or, je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous... S'ils me disent: Quel est son nom? que leur dirai-je?" 14 Dieu répondit à Moïse: "Je suis l'Être invariable!" Et il ajouta: "Ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël: C'est l'Être invariable qui m'a délégué auprès de vous."

C’est sur cette toute dernière partie que j’aimerais revenir, sur ces paroles divines célèbres entre toutes, ‘ehyeh ʼasher ‘ehyeh, dont il nous faut dire tout d’abord un mot sur la difficulté à les traduire. La traduction habituelle, « je suis ce que je suis », ou « je suis qui je suis », ne prend absolument pas en compte le ‘ehyeh, la formulation du verbe être au futur, et manque ainsi complètement la dimension dynamique de la formule. « Je suis l’Etre invariable », ainsi que le traduit notre citation, est une interprétation audacieuse, intéressante, mais elle moule les paroles divines dans les catégories de la philosophie grecque, notoirement étrangères, en l’occurrence, à l’esprit de la Bible.

Le meilleur moyen de préserver leur étrangeté, et en même temps de respecter leur sens littéral, est sans doute de traduire par « je serai que je serai ». Mais une fois ce préalable linguistique établi, comment interpréter cette phrase ? Que veut-elle dire ? Est-elle vraiment le « nom » de Dieu ? La recommandation de Dieu à Moïse, « Tu diras aux enfants d’Israël, c’est ‘ehyeh, « je serai », qui m’envoie vers vous », n’en est-elle pas plus étrange ?

Une première approche nous est fournie par le commentaire de Maïmonide :

Ce dernier, plutôt que d’interpréter directement la réponse Dieu, porte tout d’abord son attention sur la question de Moïse. Pourquoi Moïse était-il convaincu que le peuple juif voudrait absolument connaître le nom du Dieu qui l’avait envoyé en mission ? Et Maïmonide de s’étonner : pourquoi le peuple aurait-il eu un tel besoin de poser la question ? S’ils avaient entendu le nom de Dieu avant la venue de Moïse, il leur aurait été facile d’imaginer que Moïse le détenait de la même source qu’eux, et pas nécessairement directement de Dieu. Et si par contre, ils ne l’avaient jamais entendu, comment ce nouveau nom, qu’ils entendraient de la bouche de Moïse, pourrait-il les persuader de lui faire confiance ?

Autrement dit, le nom demandé par Moïse, ici, n’est pas un nom au sens habituel, il n’est pas un titre, il n’établit pas une identité. Maïmonide développe ensuite cette idée, mais retenons pour notre propos, que ce nom est autre chose que ce que nous entendons habituellement pas là.

En fait, pour comprendre cette révélation énigmatique, il convient sans doute de ne pas dissocier cette révélation du contexte dans lequel elle a lieu : le buisson ardent.

Cette scène du buisson ardent qui intrigue Moïse, en effet, possède certaines caractéristiques propres à nous éclairer.

Selon les lois de la physique et du monde, le buisson qui brûle devrait de consumer… Autrement dit, le phénomène auquel assiste Moïse est irrationnel, il ne peut être expliqué selon les lois habituelles, et sans doute est-ce là une première leçon : la définition du ʼehyeh asher ʼehye n’en n’est pas une, et elle ne peut pas être comprise, en tout cas sur le plan de l’intellect. Dieu dépasse la sphère de la compréhension par concepts, et se présente comme une réalité qui doit aussi se vivre sur le plan de l’expérience.

Ceci est d’ailleurs une thématique profonde qui court tout au long de notre parashah. L’Egypte dans laquelle sont englués, étouffés les israélites, représente la matérialité, l’extraordinaire puissance mais aussi la limite d’une civilisation qui fonde tout sur la nature et ses voies matérielles de l’explication. Selon les commentaires, c’est là le sens de la phrase de décret de Pharaon : « tous les garçons qui naîtront, vous les jetterez dans le Nil ». Le Nil étant à la fois le pilier sur lequel reposait toute l’économie égyptienne, et en même l’un de ses dieux principaux, « jeter dans le Nil » caractérise parfaitement le mode de fonctionnement de cette société : tout sacrifier aux voies matérielles de l’explication. Le buisson ardent, tout comme la formule ʼehyeh asher ʼehyeh se présente tout d’abord comme un défi à ce principe.

Il nous faut également mentionner l’interprétation de Rashi, celle de la tradition par excellence, qui offre une signification qui prend sens sur le plan de l’histoire : « je serai que je serai », selon lui, signifie, « Je serai [avec vous dans votre détresse présente tout] comme Je serai [avec vous dans vos exils et persécutions futurs. »

En premier lieu, il est intéressant de savoir que ce sont ces passages qui ont servi de base de réflexion aux rabbins pour concevoir et rédiger la première bénédiction de la ‘amidah, la birkat ʼavot dédiée à Abraham.

Les rabbins souhaitant, dans cette première bénédiction, répondre à la question qui est Dieu, et en offrir ainsi une définition, une présentation, ils se sont tournés vers deux passages de notre parashah ; tout d’abord celui du verset III, 13 où il est dit « Ainsi parleras-tu aux enfants d’Israël : l’Eternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et de Dieu de Jacob, m’envoie vers vous », avec cette fameuse triple répétition des ‘elohey ‘avraham ‘elohey ‘iṣḥaq ‘elohey yaʻakov, qui a effectivement été incluse telle quelle et qui est si caractéristique de la première bénédiction de la ‘amidah.

Ceci offrait une réponse de type historique, mais les rabbins cherchant également une autre perspective de définition, ils se sont tournés vers notre fameux verset, ‘ehyeh ʼasher ‘ehyeh, « je serai que je serai ». Se fondant sur l’interprétation de Rashi, que nous avons mentionné tout à l’heure --une interprétation à valeur sociale, humaine--, ils y ont trouvé la justification de pouvoir apposer à Dieu différents qualificatifs, ceux que nous retrouvions effectivement dans notre bénédiction, où Dieu est qualifié tout à tour de « Dieu des Patriarches Abraham, Isaac et Jacob, « Dieu grand, puissant et redoutable, » « Dieu suprême » et « Créateur de tout », « qui Se souvient des mérites des pères et apporte le rédempteur aux fils de leurs fils ». Il est enfin loué comme « Bouclier d'Abraham ».

Mais revenons à l’interprétation de Rashi. Si chaque patriarche avant Moïse a eu sa révélation, en adéquation avec son époque et avec son génie prophétique propre, la formule ʼehyeh asher ʼehyeh correspond, de même, avec le niveau sans pareil du plus grand de tous les prophètes, Moïse.

Joseph, on s’en souvient, avait en quelque sorte inventé l’histoire. Ou plutôt, une conception très moderne de l’histoire : le fait qu’il puisse y avoir une différence de lecture entre le plan de l’histoire des hommes, et le plan de l’histoire de Dieu ; c’est la grandiose leçon qu’il administre à ses frères lorsqu’ils leur confie qu’au-delà des apparences sombres de sa propre histoire, c’est au contraire ne trame divine favorable qui s’est déroulée…

Eh bien, Moïse est l’héritier direct de cette vision, de cette nouvelle dimension de l’histoire humaine. Comme le souligne Maïmonide, les patriarches avaient des révélations, ils enseignaient des voies de conduite, des valeurs, des enseignements religieux ; mais Moïse est le seul qui, à la faveur d’une révélation, vient devant ses autres frères humains en disant : voici ce qu’il faut faire. Les prophètes scripturaires, de même, enseigneront, morigèneront, mais ne se présenterons jamais en tant que prophète de la loi, délivrant des ordres de conduite se réclamant de l’absolu.

Moïse, quant à lui, devra faire sortir un peuple d’un territoire, l’arracher à la main de fer d’un tyran. Moïse doit être le prophète de la liberté, et c’est à l’aune de cette mission qu’il convient de juger de sa révélation.

Ainsi il sera porteur, sur cette scène de l’histoire tout juste inaugurée par Joseph, de l’événement le plus improbable qui soit en termes de logique humaine : la libération d’un peuple, l’invention de liberté.

Improbable en effet, car comme le souligne le rabbin Irving Greenberg, la loi la plus logique, la loi d’airain de l’histoire est en fait l’oppression du plus faible par le plus fort. La libération, ainsi, étant la chose la plus improbable selon les stricts lois humaines, il faut bel et bien l’intention divine pour l’imposer sur la scène de l’histoire ; c’est précisément cette mission surnaturelle de la liberté que Moïse a pour mission de porter.

Il nous semble que c’est ce que nous pouvons entendre dans la formule ʼehyeh asher ʼehyeh. Que Dieu se définisse par un futur, c’est déjà quelque chose de surprenant, et de difficile à comprendre. Mais qu’un deuxième futur, dans une définition, se greffe un premier futur, c’est là quelque chose d’inimaginable, qui excède les lois naturelles, et échappe précisément à toute définition : mais c’est peut-être justement là la dimension surnaturelle, improbable et miraculeuse de la liberté.

Nous pouvons dire, ainsi, que ʼehyeh asher ʼehyeh est la formule qui signifie, en écho et en adéquation à la mission de Moïse, le Dieu de liberté, le Dieu de la libération, improbable et pour cette raison divine, pour tous les hommes.

Cette possibilité de la liberté continue sans doute de raisonner aux oreilles des tyrans, et demeurent sans doute ce qu’il y a de plus universel dans la Bible, son message le plus actuel et le plus fort.

Shabbat shalom.

Vendredi 08 janvier 2010