Qum, asseh lanu elohim !, « Allez, fais-nous un Dieu ! » ; tel est le cri lancé par les israélites au Sinaï à Aaron alors qu’ils s’impatientent de ne point voir Moïse revenir de son colloque divin après 40 jours passés en haut du Mont Sinaï. « Se faire un Dieu », un veau d’or, telle est exactement la définition de l’idolâtrie. L’erreur, la déviance maximale que l’on puisse imaginer au regard des valeurs qu’enseigne la Torah.

Celle-ci a précisément lieu dans notre parashah, au moment le plus improbable, à l’instant même où Moïse reçoit les tables de la Loi. Et cette faute est d’autant plus grave qu’à ce moment-là, les israélites ont déjà reçu les dix paroles, dont la deuxième énonce avec force : « Tu ne feras points d’idole » !

Mais peut-être ce veau d’or nous fait-il mieux comprendre l’importance donnée à cette interdiction, placée immédiatement après la première déclaration des Dix paroles : « Je suis l’Eternel ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, d’une maison d’esclaves ».

Le premier danger serait-il donc, lorsque l’on bénéficie d’une telle grâce, lorsque la faveur divine est peut-être trop lourde à porter, de sombrer dans l’idolâtrie ?

Lorsque nous nous levons chaque jour, nos premières paroles sont modeh ani lefanekha, « Je suis reconnaissant devant toi » ; elles expriment notre reconnaissance envers Dieu, pour la vie qu’il nous restitue à l’issue du sommeil, et qui chaque matin, nous est offerte à nouveau comme en cadeau. Ce modeh ani n’a pas été placé au seuil de chaque journée par hasard, mais parce que nos maîtres ont pensé la reconnaissance comme étant le fondement même de toute prière. Ils ont développé l’art de prier comme un exercice de reconnaissance, et l’art est difficile.

Si l’on pense ainsi à ce slogan des hébreux, « Fais nous un Dieu ! », à la lumière de la pensée que « Dieu nous a créé », tout, dans cette phrase se trouve dans un état inversé, la négation-même de toute idée de reconnaissance.

C’est ce gigantesque raté de la reconnaissance envers Dieu que j’aimerais interroger avec vous ce soir avec le veau d’or. Plus généralement – et cette question s’adresse à nous aujourd’hui – pourquoi avons-nous tant de mal à exprimer notre reconnaissance ?

Nous pourrions débuter notre examen, tout d’abord, avec un peu d’indulgence. Comment blâmer les israélites, en effet, alors qu’ils expriment simplement le désir de créer quelque chose de saint, de fabriquer un « objet saint » ? En toute honnêteté, une lecture rapide du contexte semblerait les y encourager.

La séquence des cinq parashiyot consacrées à l’édification du tabernacle -- où prend place notre passage -- est en effet totalement régie par la notion du « faire ». Partout l’idée de sainteté s’y exprime par un programme de production d’objets où les verbes assah, « faire » ou assita, « tu feras » sont martelés à tout propos.

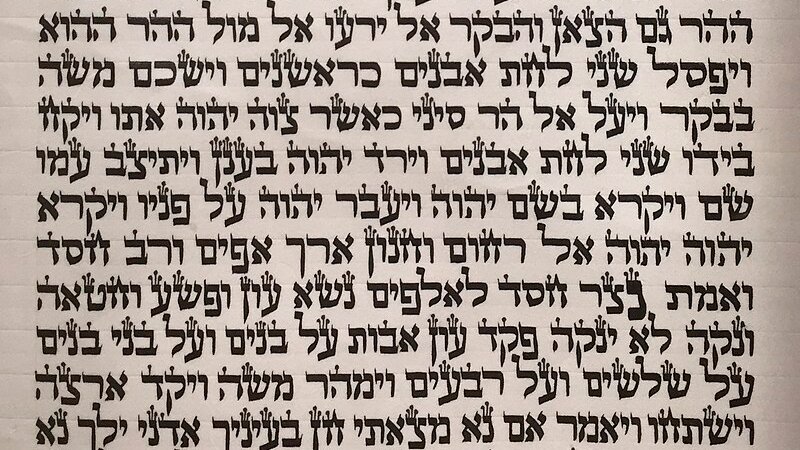

Sur la liste : ve-assu li miqdash (« ils me feront un sanctuaire ») (1), ve-assita shulkhan (« tu feras une table [de bois de shittim »] (2), ve-assita [arba] taba’ot (« tu feras [quatre] anneaux ») (3), ve-assita et ha-badim (« tu feras des barres [servant à porter la table] ») (4), ve-assita menorah (« tu feras une candélabre ») (5), ve-assita ‘et ha-qerashim (« tu feras des planches ») (6), ve-assita et ha-parokhet (« tu feras le rideau ») (7), ve-assita et ha-mizbea’h (« tu feras l’autel ») (8), et bien d’autres passages, une véritable parashah Ikéa ! Les tables de l’alliance sont elles-mêmes définies comme ma’asseh elohim, un « produit » de Dieu (cf. Ex. 32, 16), avant que ne nous soit rappelé au verset Ex. 31, 17 : sheshet yamim assah adonay et ha shamayim ve-et ha-arets, autrement dit, Dieu lui même comme le « faiseur » des cieux et de la terre !

Comment les beney yisra’el ne voudraient-ils point l’imiter ?

Est-il étonnant que ce peuple veuille « faire », lui aussi, quelque chose à sa propre initiative pour participer à cette sainteté ? Alors même qu’ils n’ont cessé de se voir ordonnés de produire des objets, que toute leur force y a été absorbée et qu’ils en sont maintenant entourés, quelle autre catégorie que « l’objet saint » pourraient-ils avoir à l’esprit pour canaliser leur expression religieuse ?

N’est-il pas logique, en fin de compte, qu’ils succombent au « faire » ultime, au dieu portatif, au veau d’or ?

L’erreur de jugement, bien entendu, est totale, mais pour le comprendre, encore faut-il concevoir que l’Exode et le désert inaugurent une pédagogie inouïe jusqu’alors, exigeant une attitude humaine que les israélites n’ont pas encore acquise à ce moment de leur histoire.

Une première allusion à cette posture, à ces capacités nouvelles réside dans le commentaire de Rashi sur les aptitudes de Betsalel. Betsalel l’artiste, on le sait, se voit confier la réalisation des objets décrits dans notre parashah, et ses compétences, bien qu’énumérées comme ‘hokhmah (« sagesse »), tevunah (« jugement ») et da’at (« science »), sont finalement elles aussi encapsulées sous la catégorie du « faire », comme l’énonce le verset Ex. 31, 4 : la’hshov ma’hshavot la’assot, « ils saura penser les pensées du faire ».

Or, tel est le commentaire de Rashi : la ‘hokhmah, la « sagesse » -- la première des qualités énumérées-- est ce qu’une personne entend d’une autre personne et ce qu’elle apprend ; tevunah, le « jugement » est ce que l’auditeur comprend en son coeur, de lui-même, à partir des choses qu’il a entendues ». Autrement dit, les compétences de Betsalel ne se situent pas tant dans son habileté à faire, en un savoir extérieur, mais dans une capacité impalpable, son aptitude à écouter, et à entendre.

Une réflexion similaire nous est livrée par la commentatrice Avivah Zornberg qui pointe ici une aptitude propre à la génération de l’esclavage : « Peut-être, après tout, le peuple était-il trop pieux dans ses attachements ? Peut-être n’avait-il en fait jamais quitté l’Egypte, ce lieu fait pour le silence forcé, la surdité et la dureté de cœur ; peut-être y a-t-il une pathologie de l’Egypte qui ne peut être guérie que par une capacité à écouter » ? (9)

Ces deux éclairages mettent remarquablement en valeur la puissance de l’idolâtrie, le piège qu’elle nous tend à chaque instant. Nous ne parlons pas seulement ici de l’idolâtrie antique, celle du veau d’or, mais également de toutes les nôtres aujourd’hui, toutes les formes que notre sophistication moderne sait si bien masquer sous les abstractions les plus fines.

Sommes-nous si différents de nos ancêtres sortis à peine d’Egypte ? Nous avons tant besoin, pour exister, de nous sentir utiles ! Et pour exprimer cette utilité, nous avons tant besoin de produire des objets ! Etre efficaces à tout prix, à toute heure, maîtriser les objets, y être connectés, sans rupture, action / réaction, dans tous les domaines de la vie, dans l’immédiat, telle est notre idolâtrie à nous. Celle qui aujourd’hui réactive notre pulsion éternelle pour les objets, le principe-même d’une pensée orientée-objet -- comme l’on dit en langage informatique : celle qui nous fait réduire toute expérience à un dossier, toute parole à une information, et tout être à une fonction.

Et donc : à nous comme à nos ancêtres s’applique toujours le « soyez saint car je suis saint » ! Pourquoi nous est-il toujours aussi difficile d’exprimer notre reconnaissance ? Parce que confrontés à cet immense projet qui nous demande de sortir du « faire », nous confondons l’objet avec le fait d’être en relation avec les objets, nous ne faisons souvent que produire des objets saints –qui de fait, ne le sont pas -- au lieu de rendre le monde saint par nos actes.

Aussi dans nos vies sommes-nous devenus des experts du faire, des VRP et des petits soldats de la pensée procédurale, mais avons-nous le temps, simplement, de ne rien faire ?

Prenons-nous le temps d’écouter, sans transformer aussitôt notre écoute en information, simplement d’écouter et ne rien en faire, et de contempler ?

Telle est la leçon à rebours de Ki tissa. En signant l’échec du faire, dont le plus grand objectif, mais aussi le pire produit est de « se faire un dieu », Ki tissa nous invite à une vie plus contemplative. A transformer les lu’hot ha-even, les « tables de pierre », en lu’hot ha-edut, en « tables du témoignage », ainsi que la double appellation de notre parashah nous le suggère. Le témoignage, finalement, n’a d’autre cause, ni d’autre produit que notre seule présence, et cette présence suffit.

Et cette présence, ce témoignage font signe, tout comme le shabbat ; ot hi le’olam, « il est un signe éternel ». Que notre paix intérieure, notre contemplation nous permette d’y participer.

Shabbat shalom !

(1) Ex. 25, 8.

(2) Ex. 25, 23.

(3) Ex. 25, 26.

(4) Ex. 25, 28.

(5) Ex. 25, 31.

(6) Ex. 26, 15.

(7) Ex. 26, 31.

(8) Ex. 27, 1.

(9) Avivah Zornberg, The Particulars of Rapture: Reflections on Exodus, Knopf Doubleday Publishing Group, 2011, p. 409.

Vendredi 22 février 2019