Quatre perspectives sur Béréshite

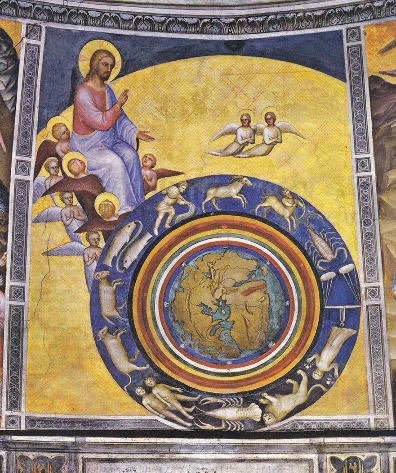

► Image : Giusto de MENABUOI--La Création du Monde, fresque 14ème--Baptistère de Padoue

Béréshite bara élohim ète-ha-shamayim vé-ète ha-arets, « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre… » : de toutes les péricopes de la Torah, Béréshite exerce la fascination la plus grande, parce qu’elle est celle des fondations, des commencements, et que ces « choses premières », par leur apparence d’évidence, suscitent l’impression d’un lien profond avec nous, avec nos vies. Trois idées nourrissent ce sentiment d’évidence. Le fait, tout d’abord, que le début du Livre coïncide avec le début du monde ; ou le fait que la Création soit dérivée d’un acte de langage – la parole exprime une immédiateté, une gratuité créative dont les êtres humains nous sentons volontiers héritiers : la capacité de créer des mondes à travers les mots. La puissance divine, enfin, déployée par le récit de la Genèse, cette notion qu’un monde nous serait donné de manière pleine, par volonté divine, offre une troisième « évidence » qui fait partie de notre intuition ordinaire.

La tradition interprétative du judaïsme, pourtant, n’a cessé de remettre en cause ces intuitions « trop premières pour être honnêtes ». Sans doute la culture occidentale est-elle ici massivement influencée par la philosophie grecque, où le cosmos, totalité pourvue d’un ordre interne, se laisse connaître à travers l’activité rationnelle. Cette image forte rend difficile de restituer la création biblique selon les catégories propres à la pensée hébraïque, entreprise pourtant nécessaire si l’on veut en saisir l’originalité. Les lignes qui suivent se proposent, ainsi, de poser quatre dimensions à même de dessiner les perspectives de la tradition juive sur la Création : nous examinerons tout d’abord « ce que parler veut dire » pour le Dieu de la Genèse, puis le fait que la Création ne soit pas une, mais multiple. Nous verrons ensuite combien l’ontologie biblique n’est pas seulement cosmologique, mais éthique par nature, pour revenir enfin sur le rôle de l’homme au sein du monde créé.

1 / La dépendance du monde au langage

Quel enseignement peut-on tirer du fait que Dieu parle et le monde soit ? Le récit, après tout, eût pu se contenter d’un Dieu livré à une création muette, plénière, où serait ressortie de manière plus nette encore sa souveraine toute-puissance. A quoi rime, dès lors, cette mise en scène linguistique ? Que cherche à nous enseigner la Bible par cette pragmatique de la parole ?

Dans la Genèse, Dieu parle en quelque sorte pour ne rien dire, mais pour faire. Il se dit qu’il va faire (à qui d’autre que lui-même peut-il dire cela ?), et il fait. La grande invention de la Bible, en posant l’être comme consécutif à un acte de parole, est non seulement de lui conférer la dimension ontologique de l’existence, mais bien davantage, a pour effet de le pourvoir d’un statut de « devoir être ». L’Être, pour la Bible, est un « devoir-être », parce qu’appelé par une parole originaire, un appel d’être, c’est alors qu’il prend la dimension d’un « fait » -- comme dans l’expression « voilà, c’est fait ». La Bible enregistre avec finesse cette différence entre « création » (bériyah) et « fait » (ma’assé) ; l’expression consacrée par la tradition pour parler de la séquence de la Genèse est « ma’assé béréshite », « l’œuvre, le fait du commencement ».

En d’autres termes, la précédence de la parole dans la Genèse ne pose nullement un paradigme causal, comme nous y habitue la pensée grecque, où la parole serait la cause de l’être. Cette primauté du langage, outre d’ancrer le réel dans un statut de « fait », crée surtout la possibilité d’un regard méta-logique sur l’être, et même, d’une polarisation possible du réel par la Loi – le monde biblique est un monde jugé. Ainsi, pour la pensée biblique, l’être n’est pas seulement un univers de substances pourvues d’une « nature » (physis), correctement déterminables par moult quantifications et qualifications issues de l’activité de connaissance, mais un être « en devoir », appelé à se voir polarisé selon les choix éthiques de la personne humaine, dont la « connaissance du bien et du mal » fournit le prototype.

2 / Les trois créations du monde

Le récit de la Genèse, nous l’avons vu, consiste apparemment à déployer une création totale, plénière, en un acte unique. Mais à lire le texte de plus près, ce monisme radical n’existe pas ; si l’on s’attache en effet à relever l’occurrence du mot hébreu dédié à la Création divine (le verbe bara, signifiant « créer »), c’est de trois créations successives, de trois sphères d’existence imbriquées les unes dans les autres dont il s’agit. Fait remarquable : chacune d’elle est liée à Dieu par un faisceau de bénédictions et d’obligations à la densité croissante, proportionnelle aux capacités de ses créatures dans le monde.

La première création, c’est bien sûr celle du premier verset de la Bible, béréshite bara élohim…, « Au commencement Dieu créa… » : création première qui, « de rien », produit l’être. La deuxième création, intérieure à la première, est celle du « vivant animal » (verset Gen. 21, 1, où apparaît le verbe bara). A la création Dieu ajoute ici la dimension de la bénédiction (verset Gen. 1, 22), et y tresse trois injonctions : « croissez, multipliez, emplissez ». La troisième création, enfin, concerne l’homme (utilisation du verbe bara au verset Gen. 1, 27). A la création, et à la bénédiction, déjà prodiguées aux stades antérieurs, Dieu ajoute le statut d’interlocuteur (Gen. 1, 28 et 1, 29).

Création, bénédiction, dimension du langage, tels sont les trois niveaux, à chaque fois supplémentaires, que Dieu confère à chacune de ses trois créations. Si la bénédiction accordée au vivant témoigne d’un pouvoir sur le monde, seul l’homme se voit doté des trois niveaux, hissé à la dimension du sens et de la compréhension. Ce faisceau de bénédictions et d’obligations croissantes vient assoir l’idée que la Création, pour la Bible, n’est pas simplement le déploiement d’une cosmologie ou d’un exercice de « sciences naturelles ». Dans un monde « feuilleté » où chaque plan différencié appelle un niveau de responsabilité propre, ce que vise l’ontologie biblique, c’est un horizon de capacités et d’obligations à caractère éthique.

3 / La nature éthique de l’ontologie biblique

Approfondissons maintenant l’idée selon laquelle la création biblique n’est pas uniquement de nature ontologique, mais éthique. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que l’ontologie proposée par Bereshit porte sur l’être, non en tant qu’il se déploie à partir de lui-même, mais sur l’être en lien avec sa source. Cette ontologie de « l’être sourcé » entraîne toutefois, pour la tradition, un sérieux paradoxe : pour que le monde existe, il faut que Dieu se cache. Cette profonde intuition hébraïque trouve écho au niveau lexical : olame, « le monde », est mis en rapport par les commentateurs avec néélame, « caché, occulté ».

Cette vision, particulièrement travaillée par la tradition mystique, considère que le monde aurait été créé non par « expansion », mais par une annulation de Dieu en un point de lui-même. Cette théorie d’Isaac Louria, mystique du 16ème siècle, est devenue l’une des thèses majeures de la kabbale : la théorie du « tsimtsoum » (« contraction »), affirmant que Dieu a annulé un point de son être pour faire de la place, donner naissance à autre chose que lui-même : le monde…

On perçoit immédiatement que la Création, dans cette perspective, n’est plus seulement un fait de nature ontologique, mais possède, en son origine-même, un caractère éthique : créer, c’est se retirer pour faire une place à l’autre.

Dès lors, il devient aisé de percevoir que si, pour la vision biblique, l’être n’est pas tant « l’être en tant qu’être », que « l’être en tant qu’autre », le topos fondamental du juste rapport avec le monde n’est pas la connaissance (toutefois nullement dédaignée) mais la reconnaissance : reconnaissance du fait que Dieu, malgré son effacement, est source de l’être, reconnaissance appelant une reconstruction du lien.

Cette « technique » de reconnaissance, pour la pensée juive, c’est la sainteté. A partir du moment où je reconnais que l’absence de Dieu, dans le monde, est le signe même de sa grâce, comment, pour ainsi dire, le faire réapparaître ? Par une « mise à part » de moments choisis de l’expérience humaine, par des temps distincts, séparés, de témoignages – « séparé », tel est précisément le sens du mot qédousha, « sainteté », en hébreu. Ces mises à part, qui sont autant de « fenêtres de visibilité », ont cours dans trois domaines : l’espace (ce sera le miqdash, le « sanctuaire »), le temps (c’est le Shabbat, « cessation » du temps hebdomadaire), et le domaine des relations humaines (par le système des mitsvoth, des commandements).

C’est en répondant à la question « où es-tu ? » posée par Dieu au Jardin d’Eden que l’homme se saisit de cette reconnaissance, et entame la détermination du monde selon une modalité éthique. Le monde ne saurait être complet, au sens de la Bible, sans cette prise de responsabilité humaine : c’est là la notion d’alliance.

4 / La place de l’homme dans la Création

Pour la pensée philosophique, la réponse au face-à-face avec l’Être consiste à prolonger « l’étonnement » (le thaumazein grec) que les choses « sont ce qu’elles sont » par la médiation de concepts. Vision première parménidienne qui, sophistiquée par Platon et Aristote, deviendra l’activité philosophique. Qu’en est-il pour la Bible ? Comment l’homme doit-il se situer par rapport au monde ?

C’est par le langage, autrement dit par un fait de parole distinct des phénomènes, que l’homme rencontre le problème de sa situation existentielle : c’est la question que lui adresse Dieu au Jardin d’Eden – Ayéka ? (« Où es-tu ? », Gen. 3, 9).

La réponse à cette question divine implique la position d’un « je » par l’être humain mais, il faut l’avouer, elle le prend totalement de court, et provoque même sa fuite ! Avant même que de le laisser développer des « expériences » du monde, elle le somme d’emblée de répondre à une parole. Ce que lui révèle ce « où es-tu ? », c’est qu’il s’agit pour lui d’avoir « lieu d’être » (et non, comme chez Heidegger, d’être le lieu où se déploie la question de l’être). On le voit, l’homme ne pense pas cette question de son propre chef. Nulle « idée de l’infini en nous » comme chez Descartes, il y a pour la Bible une parole qui « tonne », une extériorité soudaine de la question : cette manière d’ « intimer » la position subjective de l’homme est l’un des premiers traits de la Loi.

La question morale, cependant, se développe également selon une perspective de miséricorde, fondée à partir d’une autre intuition : jugé du point de vue de l’absolu, l’être humain serait en déficience constante devant la Loi si n’existait pas la dimension du temps.

Entendons par là qu’en logique pure, la justice serait immédiate, et la rigueur absolue. « Mourir tu mourras », affirme Gen. 2, 17 ; telle est la dialectique, et du terrible absolu de la justice, et de la compassion du temps. « Mourir », à l’infinitif, c’est là l’inhumaine justice ; « Tu mourras », conjugué au futur, plus tard – le temps de vivre : c’est là la compassion. Pour des êtres aussi friables que nous le sommes, il serait folie que la justice soit immédiate ; c’est la raison pour laquelle le temps nous est donné, dimension de délai, qui permet et aménage notre rencontre avec la Loi.

Ces quatre dimensions ainsi, celle d’un monde où le langage exerce un droit de regard, où le Créateur appelle l’homme à se constitue en un « je » responsable, à déterminer de manière éthique une Création plurielle, à rencontrer la Loi grâce au délai du temps, c’est cela le monde de Béréshite : le monde de l’alliance, où la dignité de l’homme ne s’avère que s’il est partenaire de Dieu.

Revue ESQUISSES

Yann Boissière / « Quatre perspectives sur Bereshit »