A Rosh ha-Shanah et à Kippour nous faisons deux choses. A Rosh ha-Shanah nous faisons le choix, nous élisons Dieu comme notre père et notre roi, Avinou Malkénou. Pendant les dix jours de teshuvah nous implorons sa miséricorde, et à Kippour nous prions, nous espérons, car le jugement est scellé.

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une sérieuse inversion de la responsabilité entre les deux fêtes. D’électeurs, de « faiseurs de Roi » nous passons au statut de tremblantes créatures, « ki-vneï marom », « tel un troupeau » dit la prière, qui attendons la sentence, l’inscription dans le Livre, le sceau d’un jugement souverain.

Comment comprendre ce renversement ? Les deux éléments-clés de cette séquence sont la teshuvah (« repentance » », « retour ») et le jugement. Sur les seules bases de la rationalité, ces deux notions sont largement incompréhensibles. Il faut, pour les décoder, a fortiori pour les articuler de manière cohérente, revenir à un texte fondamental, fil directeur caché de toute cette liturgie de Kippur – mais aussi des offices de selihot : le CV.

Vous m’avez bien entendu ; je ne viens pas de prononcer un mot hébreu que vos professeurs avaient manqué de vous enseigner, je veux bel et bien parler du CV « Curriculum vitae », sacro-saint pilier de nos vies professionnelles.

Nous le savons, le livre de l’Exode peut tout entier être considéré comme un manuel de leadership. Entre prophétie et politique, Moïse incarne en effet le spectre complet du role model. Situations de crises, médiations, décisions courageuses : les mois de décembre – janvier, où sont généralement lues ces parashiyot, donnent aux commentateurs matière à de spectaculaires insights bibliques sur le leadership, qui relèguent nos actuelles business school au rang d’épigones du grand Moshe Rabbénou…

Mais au cœur de l’Exode, nous trouvons mieux : le texte central de la liturgie de Kippur dont je veux parler, le verset 34, 6 : un CV en effet, et pas n’importe lequel : le CV de Dieu.

Ce CV, lisons-le :

| ו וַיַּעֲבֹר יְהוָה עַל-פָּנָיו, וַיִּקְרָא, יְהוָה יְהוָה, אֵל רַחוּם וְחַנּוּן--אֶרֶךְ אַפַּיִם, וְרַב-חֶסֶד וֶאֱמֶת. | 6 La Divinité passa devant lui et proclama: " [je suis] ADONAÏ, l’Étre éternel, tout puissant, clément, miséricordieux, tardif à la colère, plein de bienveillance et d'équité; |

| ז נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים, נֹשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה; וְנַקֵּה, לֹא יְנַקֶּה--פֹּקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל-בָּנִים וְעַל-בְּנֵי בָנִים, עַל-שִׁלֵּשִׁים וְעַל-רִבֵּעִים. | 7 [je] conserve ma faveur à la millième génération; supporte le crime, la rébellion, la faute, mais ne les absous point: je poursuis le méfait des pères sur les enfants, sur les petits-enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième descendance." |

Texte décisif, parce c’est sur lui que le Talmud fonde les offices de jeûnes et des seli'hot, et affirme la certitude que sa récitation, comme Moïse l’avait fait après la faute du veau d’or, assurera toujours le pardon aux Bneï Israël.

En termes purement professionnel, la copie est bonne. Le CV tient en moins d’une page et, modèle de concision, se contente de treize « claims », treize revendications – la Tradition les nomme les « treize attributs de Miséricorde ». Cette mémorable séance de recrutement, elle, a eu lieu il y a bien longtemps, au Mont Sinaï. En chef des ressources humaines, Moïse a posé à Dieu deux questions. Comme le fait remarquer avec sagacité Maïmonide dans le Guide des Egarés, Dieu n’a répondu qu’à une seule : éludant la question de l’essence, il a opté pour un statement sur les attributs.

Les leçons, elles, portent le label « Eternité garantie » : premièrement, ne répondez jamais à toutes les questions posées. Deuxièmement, comme beaucoup d’actuels candidats à la future élection présidentielle, faites comme Dieu : avant de parler de votre programme, dites à votre interlocuteur, sur un ton complice : « Laissez-moi d’abord vous parler un peu de moi ». Ne faites, en réalité, que cela. Dieu, là encore, montre l’exemple : la leçon des attributs ne culmine sur rien d’autre que l’énigmatique « Ehyeh asher ehyeh » : « je serai qui je serais »…

Mais penchons-nous un instant sur les prétentions. Que valent-elles ?

1/ « Adonaï » -- « Éternel ». La tradition précise : par opposition à « Elohim », il s’agit du nom de miséricorde. Pas mal, en effet : pour juger – car l’enjeu de tout cela, nous l’avons compris, c’est le jugement – il faut commencer par aimer.

2/ « Adonaï » -- « Éternel ». Force rhétorique de la répétition, mais pas seulement : pour la tradition, elle désigne Dieu après la teshuvah de l’homme. Bon réflexe ici aussi : toujours donner à voir l’effet du succès en terme de relation.

3/ « El » -- Dieu. C’est la toute puissance divine, nous dit Samson Raphaël Hirsch, en tant qu’elle se met au service de ses qualités d’amour. Géniale inversion : non point la force en premier. Toujours commencer par le « why », le « pourquoi » : en l’occurrence, l’amour de Dieu, sa miséricorde. Ensuite seulement la force qu’il y consacre.

4/ « Ra’hum » -- Miséricordieux. Se souvenir de la leçon de Maïmonide, ne pas tomber dans le piège de voir ici des adjectifs, qui qualifieraient Dieu, mais des actions. L’Aigle de la Synagogue en démonte le mécanisme de transfert psychologique : « En percevant, par exemple, les tendres soins qu’il met à former l’embryon des animaux … – manière d’agir qui, chez nous, ne proviendrait que d’un sentiment de tendresse qu’on désigne par le mot « miséricorde » – on a appelé Dieu « ra’hum », « miséricordieux. »

Maïmonide nous dégrise, mais il pointe en même temps le secret de ce CV singulier…

Cessons-là en effet l’examen des attributs. On l’aura compris, pas de « pêche en haute mer », « d’allemand lu et parlé », ou d’ « UV de sophrologie » pour Dieu : rien que des attributs d’action, qui nous parlent moins de lui que de notre relation avec lui.

C’est ici que je veux en revenir à notre question initiale. Nous nous étions laissés avec deux énigmes : celle de la teshuvah, sorte de crédit à la miséricorde, et celle du jugement. Avec cette question : comment le jugement peut-il être autre chose que terrible, comment peut-il être un effet de la miséricorde ?

Au séminaire rabbinique Abraham Geiger de Berlin, l’un de mes maîtres, le rabbin Tovia ben Horin m’a enseigné un principe qu’il estimait fondamental pour un rabbin : « The moment you judge, you’re the one being judged » -- « A l’instant même où tu émets un jugement, tu deviens celui qui est jugé. » Je vous l’accorde, cet adage n’est pas une franche recette pour le courage politique, mais j’avoue qu‘en certaines situations de controverses dont on sait, de temps à autres, les communautés agitées, il a prouvé son utilité – et préservé ma tranquillité.

Si je le mentionne pour notre discussion, c’est que sa pertinence touche au cœur de l’énigme de la teshuvah et du jugement ; il donne à comprendre pourquoi la récitation des attributs, cet improbable CV divin, est révélation, et vaut en fait jugement…

Il y a une manière simple, primaire, de croire à la Révélation. Prenez une montagne, une voix divine au-delà des cieux, admettons la disponibilité poétique d’un haut personnage -- allez, soyons généreux, celle d’un peuple --, et pensons que la voix divine perce l’opacité de nos consciences, nous révélant des vérités auxquelles nous n’aurions pas osé penser.

Nous rêvons qu’il en soit ainsi. Mais, même raffinés par la pensée d’une révélation progressive, non point totale, mais distillée à fin débit au fil des générations, nous tenons ce genre de révélation pour impossible. Nous ne sommes plus assez naïfs, assez poètes, plus assez disponibles pour nous laisser surprendre par l’au-delà des cieux. Nous l’avons tellement fait descendre en nous, ce ciel, par la science, à coup de Kant et de Hegel, par les Lumières et par l’autonomie, que nous ne croyons plus au tonnerre et à un peuple rassemblé qui « ro’im et ha-qolot », qui « voyait les voix ».

La transcendance nous serait-elle interdite ? Que faire alors du CV de Dieu ?

La transcendance demeure, mais elle « elle n’est pas au ciel pour que nous l’allions quérir », elle nous vient désormais de l’intérieur. Et plutôt que de parler de Révélation, je suggère de parler de pouvoir révélateur.

Alors, le jugement opère.

Car la manière dont nous entendons ces attributs, la manière dont nous y croyons, ou n’y croyons pas, ou y croyons peu, est justement la mesure de notre ouverture poétique, ou à l’inverse, le curseur de notre désenchantement : c’est en cela que nous sommes jugés. Oui l’énoncé des attributs fonctionne : si nous y croyons ils nous jugent comme des idéaux qui nous élèvent et nous inspirent – si nous n’y croyons pas, eh bien, nous ne croyons pas non plus au jugement qu’ils permettent. Que le désenchanté ne croie pas au jugement de ce qui le désenchante, c’est là pure logique – et une belle perte de temps. J’ajoute, une belle ironie, aussi : quel terrible jugement, à vrai dire, de n’être jugé par rien…

Ces deux extrêmes ne sont ni ridicules ni improbables ; ils sont les nôtres. Il y a révélation, teshuvah et jugement, parce cette liste d’attributs n’est pas le CV de Dieu, mais notre zone de vérité. Et si ces attributs nous jugent, c’est parce que nous savons exactement, au fond, où nous en sommes de notre relation avec Dieu.

C’est un faux CV que Dieu nous a livré. Mais nous aurions dû nous en douter.

Car nous avions omis de lire le post-scriptum : désolé, mais je n’ai pas de photo récente, et à vrai dire, pas de photo du tout.

On se souvient du mythique examen qui posait la question « qu’est-ce que l’audace ? », et de la mythique copie rendue par ce candidat qui avait gribouillé ces deux mots « C’est cela ».

Alors je ne commenterai pas l’ultime ‘hutspah, l’ultime impertinence de notre divin CV: car à l’absence de photo, il est dit aussi : « je n’ai pas non plus de nom »…

Gmar ‘hatimah tovah !

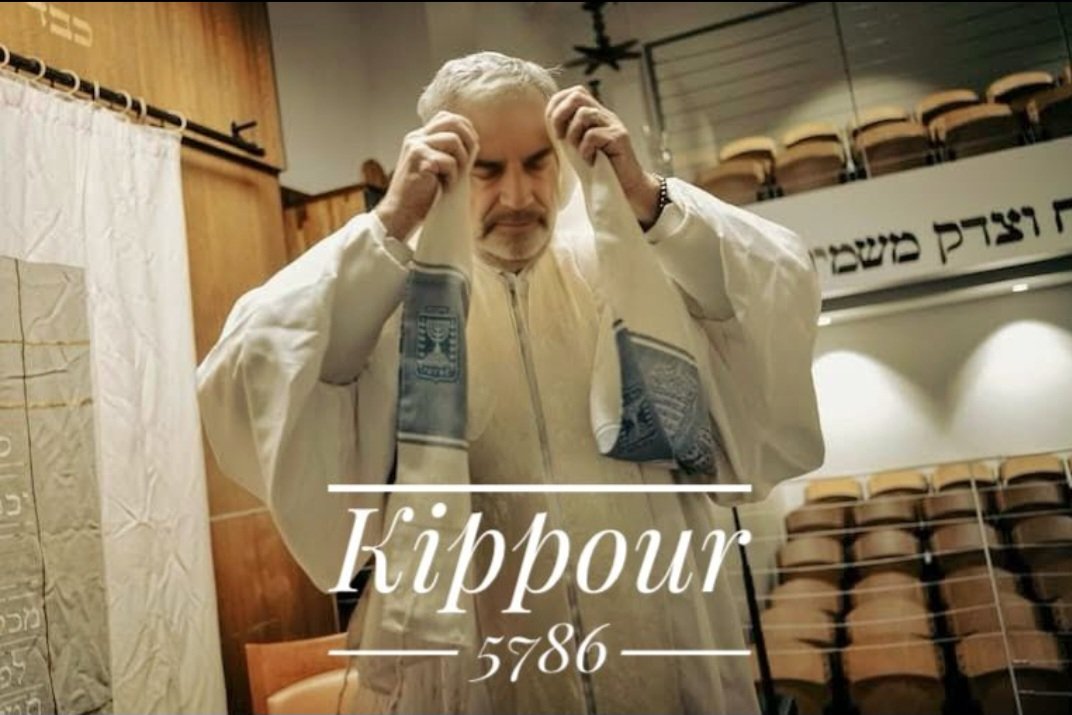

Kippour 5776

Office de kol nidrey

Mardi 22 septembre 2015

Beaugrenelle