Einstein n’était jamais à cours de boutade. A un journaliste qui lui demandait un jour la différence entre la théorie et la pratique il répondit : « La théorie c’est quand on comprend tout, mais rien ne marche. Et la pratique, c’est quand ça marche mais on ne sait pas pourquoi. »

Mais Einstein n’aurait pas été Einstein s’il n’avait ajouté cette précision facétieuse : « Ici, on a combiné la théorie et la pratique : rien ne marche, et on ne sait pas pourquoi… »

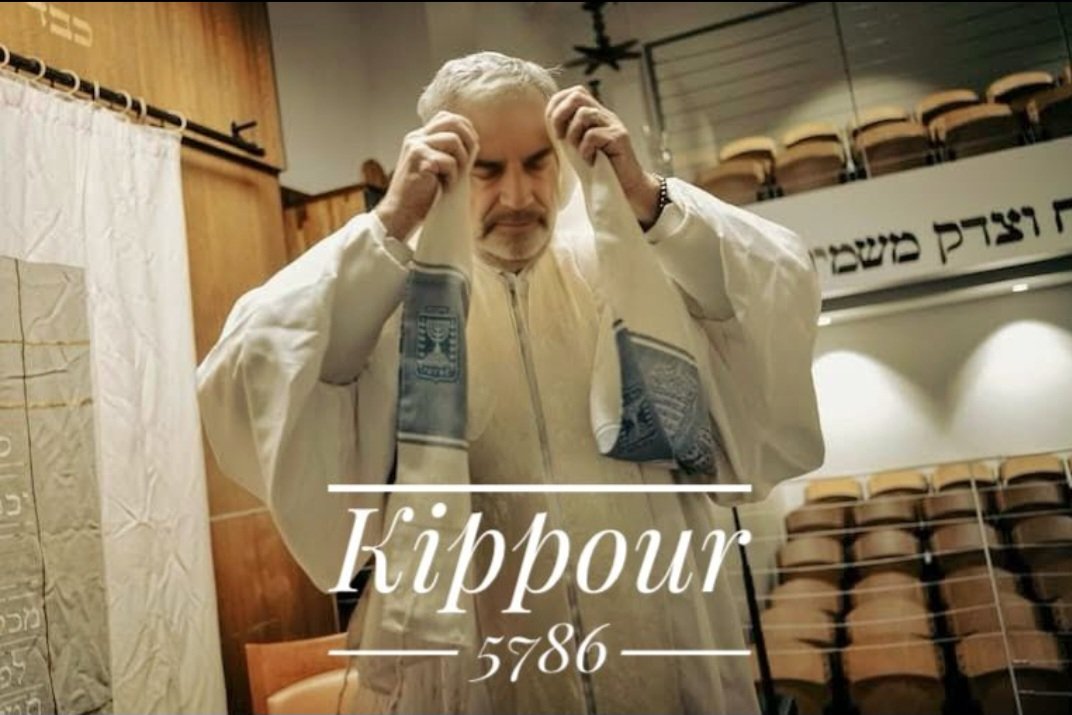

Cette boutade dit quelque chose de la tension que nous vivons à Kippour. Toute la journée, nous confessons nos fautes et nous en demandons l’expiation. De toutes sortes de fautes. Celles des morts et des vivants, les fautes conscientes et les inconscientes, celles que nous avons commises et celles que nous n’avons pas commises.

Avouons-le, cette litanie à laquelle nous nous prêtons pieusement, et copieusement, suscite parfois quelques doutes en nous. Cette somme de choses dont on s’accuse aujourd’hui à travers notre liturgie, n’est-elle pas un peu « too much » ? S’agit-il vraiment de nous ? Et pourquoi s’accuser de choses que l’on n’a pas commises ?

La boutade d’Einstein, ici, peut être paraphrasée pour décrire les deux extrêmes entre lesquels nous oscillons en cette journée de Kippour. Deux extrêmes qui expriment également deux traits caractéristiques de notre psyché contemporaine : l’arrogance et l’hyper-culpabilité.

Avec Einstein, nous pourrions dire en effet : « L’arrogance c’est quand on transgresse tout le temps et on ne se repent jamais. La culpabilité, c’est quand on n’a rien fait et on n’arrête pas de s’excuser ».

Kippour, en fait, est le jour où ces deux extrêmes se télescopent. C’est cette confrontation que notre liturgie met en scène. Entre arrogance et hyper-culpabilité, Kippour dessine ainsi les deux extrêmes de notre vie mentale agitée. Et notre confusion.

Mais la confusion est chose subtile. Les forces et les faiblesses que nous nous reconnaissons ne se logent pas forcément là où l’on pense, elles embarquent toujours un peu leur contraire.

Dans l’arrogance en effet, se cache le manque d’estime de soi. Refuser systématiquement de considérer la conséquence de ses actes, n’est-ce pas en fait avoir peur de se retrouver face à soi-même ? Peur de se décevoir ? L’arrogance n’est-elle pas l’autre nom de l’évitement, de la lâcheté ?

Et dans la culpabilité à tout crin, dans le manque d’estime de soi se cache l’orgueil. Sommes-nous en effet si responsables de tout, qu’il faille, par notre complaisance à nous accuser, trouver notre marque dans tout ce qui nous entoure ? Histoire de cette jeune femme qui, lors de la grande panne d’électricité de la ville de New-York en 1977, voit brusquement toutes les lumières de Manhattan s’éteindre au moment où elle débranche sa machine à café. Voyant le noir sidéral se faire brusquement autour d’elle, elle s’écrie « Mon Dieu, qu’est-ce que je viens de faire ? »

Ainsi, soit nous voyageons trop léger, soit nous transportons des valises qui ne sont pas les nôtres. Kippour, certainement, exige de nous un examen intérieur sur ce défaut de réglage de nos égos. Vis-à-vis de nos manquements, comment ne pas être négligent ? Comment ne pas succomber, non plus, à l’ivresse d’une accumulation défaitiste ?

Ici le grand Leonard de Vinci peut nous aider…

Léonard de Vinci distinguait, en effet, deux manières de produire de l’art : per via di porre, ou per vi di levare. Per via di porre, mot à mot, « par le moyen de l’addition », « en ajoutant », désignait dans son esprit la peinture. Per via di porre, c’est en effet la manière où l’on ne cesse d’ajouter sur la toile, du dessin, de la couleur, celle où le support se remplit par ajouts successifs, jusqu’à atteindre ce point d’équilibre où, selon l’intime conviction de l’artiste, le tableau est achevé à ses yeux. La touche en moins serait manquante, une touche en plus serait de trop : voie généreuse, mais équilibre pointu que ce per via di porre…

A cette première manière, Léonard opposait la per via di levare, « par voie de soustraction », « d’enlèvement » -- il pensait à la sculpture. Que l’artiste parte d’un bloc de marbre, de pierre ou d’airain, ou simplement de la masse encore imprécise de l’idée vague, le geste du per via di levare est un art de l’évidement. Il procède par enlèvement de matière, et plus on enlève, plus la forme se forme, plus la création se crée. La frontière, là aussi, est délicate. Pas assez d’évidement, et la sculpture est encore trop loin de la légèreté rêvée. Mais un excès, une maladresse, un prélèvement de trop et la pauvreté surgit dans sa laideur.

Mystérieux équilibre, que cette per via di levare, frisant le risque du néant. Ou pire, de l’insignifiant…

On le conçoit aisément, ces deux voies artistiques représentent aussi deux manières de faire sens par rapport au monde. Mais ce qui interpelle, ici, c’est que le per via di levare, la « voie de la soustraction » présente une similitude très forte avec Kippour. En particulier avec le rituel qui, à l’époque du Temple, en était le cœur : la cérémonie du Grand Prêtre, le Cohen Gadol, dans le Saint des Saints.

Ce rituel dont faisons toujours le récit – le récit de la avodah lors de l’office de moussaf – était destiné à obtenir l’expiation pour le peuple juif. Il déroule une séquence complexe de gestes qui culminait dans une situation singulière : le Grand Prêtre pénétrait, la seule fois de l’année, dans le Saint des Saints, pour y prononcer le nom ineffable de Dieu.

Si ce récit, malgré la destruction du Temple, a été conservé par nos maîtres, c’est qu’il exprime un caractère essentiel de la Fête. Art du retrait, du creux, de l’humilité : oui, la Fête de Kippour représente en effet une expression, poussée à l’extrême, de la via di levare.

Art de l’épure, tout d’abord, que cette humilité vestimentaire du Grand prêtre qui, ce jour-là, n’arborait point ses oripeaux brodés d’or, mais de simples vêtements de lin. Humilité corporelle, quand il nous est demandé, par une abstinence couvrant l’ensemble de nos besoins, de cesser, ce jour-là, de nous nourrir de nos pulsions.

Art de la soustraction, encore, que cette fête de Kippour qui à la différence des autres fêtes, ne mobilise aucun symbole concret pour mettre en scène sa signification. Nous connaissons la cabane et le loulav de Sukkot, la matsah de Pessah, les bougies de Hannukah et autres toupies de Purim.

Rien de tel pour Kippour. Le seul matériel qu’il nous est demandé d’apporter en ce jour, c’est notre âme, de la crainte et de la sincérité.

Quant au rituel de la avodah mené par le Cohen Gadol, n’est-il pas l’expression d’une recherche qui opère par le vide ? Nous voici dans le bâtiment le plus imposant de l’antiquité, et le coeur de la cérémonie se déroule dans le Saint des Saints, où ne pouvait entrer qu’une seule personne, une seule fois dans l’année, dans un espace qui met en scène le dépouillement, la nudité, un « anti-espace » en quelque sorte ! – On raconte que les Romains, lorsqu’ils prirent possession du Temple, furent choqués de ne pas y trouver leur habituel quota de statues et d’ornements. De n’y trouver, en somme, que du vide.

Mais le summum de cet art de la soustraction se situe probablement dans la singularité de l’acte qui s’y déroule. Dans ce vide élevé à la dignité d’architecture, la seule chose que le Cohen Gadol y accomplissait n’était pas une action, mais un acte linguistique.

Cet acte, proférer le nom ineffable de Dieu, est si singulier, si l’on veut bien s’y attarder, qu’il viole toutes les règles courantes du langage.

Les noms communs nous sont utiles parce qu’ils fournissent des approximations suffisantes pour notre quotidien. Le mot « cheval », ainsi, nous suffit pour désigner tous les chevaux différents qu’il nous sera donné de rencontrer – probabilité infime, j’en conviens, à Kippour. Le nom propre, quant à lui, fait exception à ce régime, il signifie cette exception. Un nom propre ne désigne que très accessoirement une personne, il sert surtout à l’appeler, à entrer dans la dimension du dialogue.

Quant au nom propre de Dieu, il est en quelque sorte l’exception de cette exception. Le nom ineffable de Dieu, en théorie, a vocation à être celui qui lui correspond le plus. Il est le nom propre par excellence, mais il lui est si propre qu’il ne peut être d’aucun usage courant, pas même utilisé pour la prière ! Il ne peut être prononcé que par une seule personne, qu’une seule fois dans l’année.

Mais la soustraction radicale, la plus étonnante, c’est que la prononciation de ce nom à Kippour ne pouvait même pas être entendue par le peuple. Cette situation défie toute conception sociale du langage, et l’idée-même de transmission. Le peuple d’Israël, à Kippour, confie au Grand Prêtre l’exorbitante et exclusive tâche d’obtenir l’expiation pour eux, pour la Nation, en prononçant un nom qu’ils ne connaissent pas, une unique fois dans l’année, et qu’ils n’entendent pas.

La question surgit alors. Où se situe l’intérêt ? D’où un tel rituel tire-il son efficacité, sa crédibilité ? Ce crédit absolu accordé au grand prêtre pour mener le processus d’expiation, si l’on y réfléchit bien, repose sur une notion on ne peut plus fragile, mais fondamentale : la confiance.

Imaginons bien que ce rituel sophistiqué, dans sa complexité, a mille chances de déraper au passage… Et qu’un rituel qui repose exclusivement sur une seule personne, sur la valeur de sa préparation personnelle, constitue en quelque sorte une immense utopie. Une utopie où le seul garant, finalement, est la confiance que nous plaçons en cet homme de faire absolument cela, rien que cela : parvenir à se trouver en état de pureté absolue et, dans une pièce vide, prononcer un mot sans aucune valeur de désignation et de communication : le nom de Dieu.

La confiance, telle est la clé du problème de l’arrogance et de la culpabilité.

Aujourd’hui nous n’avons plus de Temple, plus de Grand Prêtre, mais Kippour nous demande de ne plus batailler, ni contre la crainte des fausses accusations, ni contre notre modestie excessive. Cesser de batailler, pour simplement casser le cercle obsessionnel du mental, stopper la voie du via di porre, celle qui nous fait ajouter, sur nos scénarios quotidiens sans cesse renouvelés, le scénario supplémentaire de notre amélioration possible.

A Kippour nous n’avons pas de narratif à produire. Ni le narratif de l’arrogant qui s’invente le refus de s’abaisser, ni celui de la fausse piété qui nous surcharge de maux imaginaires, pour mieux imaginer conquérir des qualités nouvelles que nous n’aurions pas.

Ce qu’il nous faut tenter, à Kippour, c’est la voie du via per levare.

La voie du dépouillement. Enlever, encore et encore, enlever toutes les scories narratives qui nous barrent l’accès à notre être, et à notre créateur.

En d’autres termes, casser le petit transistor que nous avons dans nos têtes, celui qui nous met toujours au centre, que ce soit pour nous encenser ou nous dénigrer. Et en confiance, simplement nous observer, avec exactitude et bienveillance, pour nous voir tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts.

Nos qualités n’ont alors plus besoin d’être brandies, ni nos défauts d’être rageusement supprimés. Ils font partie de nous. La « réparation » ne se situe pas dans le combat, mais dans l’honnêteté. Admettre est une question de courage. Et cet art du dépouillement spirituel, cette via di levare, un chemin de confiance

C’est à cela que nous appelle Kippour : en confiance, élargir nos consciences.

Dieu se tient là, au plus près de notre nudité intérieure. Et sa proximité fera réparation.

Shanah tovah ! Gmar ‘hatimah tovah !

Puissions-nous être inscrits dans le livre de la vie !

Kippour 5779 – office de kol nidrey

Mardi 18 septembre 2018